《无脊椎动物》教学设计

东莞外国语学校 黄慕娜

一、教学分析

(一)教学内容分析

本章前三节内容,在教材修订后,有很大的扩充,但在各节内容的呈现方式上,既有一定的共性,又有一定的开放性。对每个动物类群,教材基本上都是从动物的多样性、主要特征、与人类生活的关系这三个方面进行介绍,因此掌握各类动物的主要特征,辩证地认识各类动物与人类的关系是本节的重点和难点,另外训练学生观察、对比等方法,获取信息和处理信息等能力,辩证思考和乐于合作等素养也是本节重点和难点,为后面各动物类群的学习打下基础。

(二)教学对象分析

1.知识基础:学生对无脊椎动物中的一些类群不太熟悉,相关的生活经验较少,这要求在教学中准备大量的标本、图片和视频等资源加活体观察与实验,帮助学生建构各类群的主要特征,引导学生形成正确的生命观念,并辩证地认识动物与人类的关系。

2.能力基础:学生已经会观察、比较等学习方法,并初步具备实验探究、分析问题和展示交流的能力,但还未具有完全独立解决问题的能力,对于如何发现问题、梳理知识还有待通过不断的实践,逐步提高。

3.心理特点:八年级的学生形象思维发达而逻辑思维欠缺,需要通过感性认识再上升到理性认识,对于生活中认识不多的无脊椎动物,在教学中需要运用直观、感性、生动的教学资源,从学生生活中熟悉的见过的听过例子和现象,引发学生的兴趣,帮助学生快速进入探索。另外,学生对动物有浓厚的兴趣,好奇心强、喜欢动手,但无意注意占明显优势,教师在组织教学中对学生的观察、小组合作、分析讨论和展示交流等环节要加强引导,加强学生专注的品质,并通过分析各种资料、展示交流等活动,满足学生的求知欲、好奇心,发展学生的逻辑思维能力。

二、教学目标

依据课程标准的内容要求,围绕培养学生核心素养的要求,制订了如下教学目标:

(一)生命观念目标

1.认识有关呼吸、消化、运动等结构与功能的关系。

2.认识从简单到复杂、从水生到陆生、从低等到高等的进化和适应的关系。

(二)科学思维目标

1.通过活体、标本和实验等事实培养观察、实事求是的理性思维。

2.学会理性思考,作出正当、合适的判断。

(三)科学探究目标

1.通过解剖、实验比较六类无脊椎动物的结构获得科学探究的基本方法和技能。

(四)社会责任目标

1.积极参与个人和小组讨论,作出理性的解释和判断。

2.乐于传播生物学知识、健康的生活方式和保护环境的方法。

三、教学重点

1.六类无脊椎动物的主要特征。

2.六类无脊椎动物与人类生活的关系。

四、教学难点

1.六类无脊椎动物的主要特征。

2.活体、标本的观察和解剖实验的教学组织。

五、教学策略

策略一:教学内容化零为整。原教材为无脊椎动物六大类群分三节并按门类编排,现改为对教材进行单元式的教学处理,按六类无脊椎动物的外形及主要特征→内部结构特征→与人类生活的关系等三大板块,更有利于知识的结构化、体系化。

策略二:采用生活化教学方式。本设计从学生已有的生活认知入手,引出一串有关的知识,激发学生的学习兴趣、内化学习热情,并利用相关的观察和实验帮助学生理解结构与功能相适应的关系、认识进化和适应的关系,并培养学生的探究能力、总结归纳的能力,形成对生命现象的认识和研究生命现象的基本思想方法;另外,通过引导学生讨论以往的生活、饮食习惯,反思生活,为日后珍惜健康、关爱生活、养成良好的生活习惯打下扎实的基础,讨论生态环境破坏对动物和人类生活的影响,反思我们的社会行为,树立保护环境、关爱生命观念。

六、教学过程

教学环节 | 教师的活动 | 学生的活动 | 设计意图、依据 |

第一课时 |

一、外部形态及主要特征 | (一)媒体导入 1.播放自然界中多种多样的动物类群的片段; 2.引导学生思考不同动物有不同的特点,他们属于不同的类群,你们能把它们分一分吗? | 观看视频; 观察、思考、寻找动物的共同点; 根据已有知识和经验,发表自已的分类判断。 | 创设情境,调动学生的学习热情,激发学习兴趣。 |

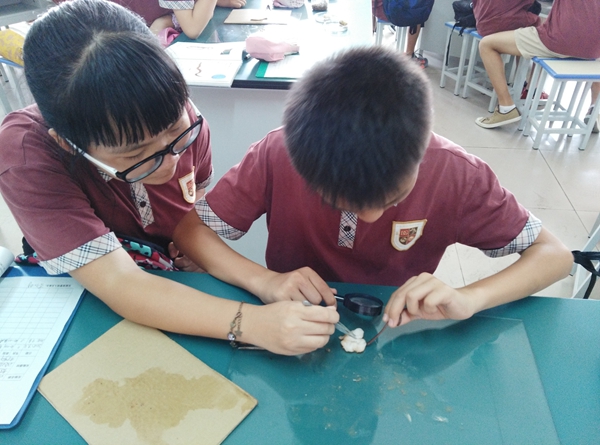

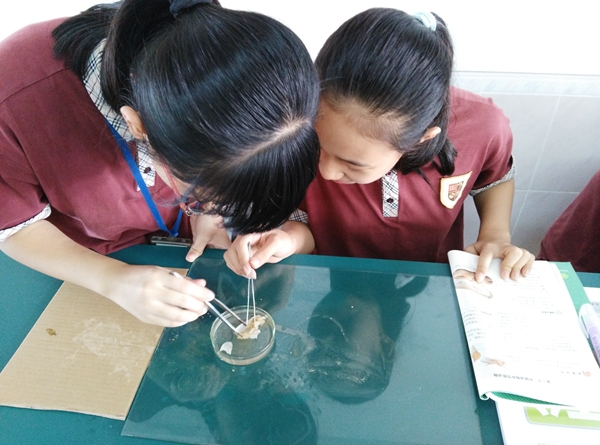

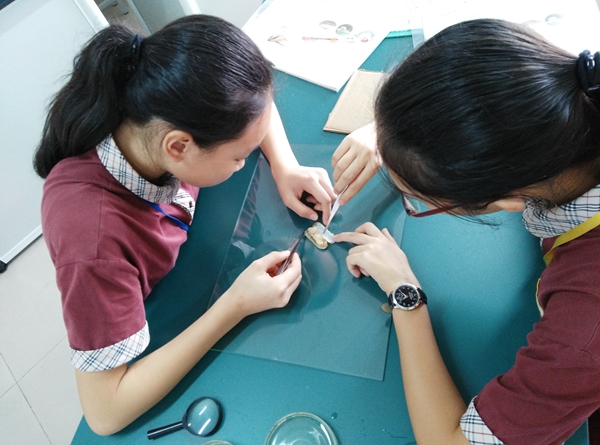

(二)观察分类 1.将准备好的六类无脊椎动物的浸制和干制标本各3种,隐藏标签用编号代替,摆放在教室的四周,组织学生自己的知识储备和课本的提示,进行分类; 2.组织小组再次合议,完成学案表格。 | 学生观察、判断,对照课本相应类群特征再进一步确定判断; 小组合议整理、填写学案表格。

| 通过观察,增加感性认识,培养观察、判断和归纳总结能力,提升学会学习,问题解决能力和信息素养; 通过小组合议,提升沟通与交流的能力。 |

(三)分组汇报 抽取6个小组汇报六类动物的学案内容并进行组间评价。 | 每一小组汇报一类动物的判断结果及主要特征; 其他小组评价、补充。 | 小组汇报,给更好的同学提供提升语言表达能力和责任感。 |

(四)一起来找碴 1.引导学生根据主要特征,找出不同类群,相似和区别的地方; 2.用图片的形式帮助学生突破易错点。 | 学生根据主要特征寻找相似点和区别点; 根据教师提供的图片区分相似点,学会判断区别点。 | 引导学生从多角度、多方位观察和思考问题,学会对比、比较的学习方法;达成生命观念的核心素养的提升。 |

(五)练习巩固 1.布置课堂练习,巡查学生解题习惯和完成情; 2.评讲。 | 完成课堂练习; 检查评价自己知识的掌握情况。 | 巩固所学的知识;检查反馈学生的知识掌握情况。 |

(六)课后拓展 1.明确下节课任务:了解六类无脊椎动物的内部结构特征; 2.布置分组准备;以小组为单位,提前通过图书馆、上网等途径准备相关的图片或视频,辅助3分钟以内的解说。 | 明确任务; 抽签领取准备的动物类群; 小组内部分工并完成课后作业。 | 提升团队合作意识,增强社会参与与贡献感受; 训练学生学会从多个途径获取信息和处理信息的能力。 |

第二课时 |

二、内部结构特征 | (一)复习导入 展示包含例子和主要特征的表格,引导学生复习六类无脊椎动物的主要特征和外部突出的区别。 | 回忆、回答6大类无脊椎动物的主要特征及外部突出的区别点。 | 复习旧知识利于更好地进入新知识的学习。 |

| (二)小组汇报: 我是小小解说员 1.组织小组根据学案表格,利用课后准备的资源,对本组负责的动物类群再次整理汇报内容; 2.指导汇报小组进行展示与交流,必要时进行补充。 | 小组派出两名代表对本组负责的动物类群的内部结构特征进行讲解; 每一小组讲解完毕,其他小组可对讲解小组作出评价和提出自己的疑问。

| 训练学生整理知识、表达交流的能力; 培养学生认真聆听、积极思考的和发现问题的品质。 |

| (三)实验探究,总结规律 1.运用学案引导学生观察动物标本活体,设计实验观察,并开展小组讨论,分析结构与功能、结构与环境以及动物结构的变化规律与进化规律; 2.巡查、指导实验设计和讨论; 3.提问学生分析总结,必要时进行补充。 | 观察动物标本和活体,实验观察: ①水母、绦虫、蝗虫和蛔虫的标本; ②螠蛏、蚯蚓和虾的活体; ③实验观察蚯蚓运动的现象。 小组讨论,分析结构与功能、结构与环境以及动物结构的变化规律与进化规律等问题; 回答以上问题是,并做好笔记。 | 培养学生观察、比较和归纳的能力。 |

| (四)练习巩固 1.布置课堂练习,巡查学生解题习惯和完成情; 2.评讲。 | 完成课堂练习; 检查评价自己知识的掌握情况。 | 巩固所学的知识;检查反馈学生的知识掌握情况。 |

| (五)课后拓展 1.明确下节课任务:了解六大类无脊椎动物与人类的关系; 2.布置分组准备;以小组为单位,提前通过图书馆、上网等途径准备相关的物品、图片或视频进行1分钟的展示。 | 明确任务; 小组内部分工并完成课后作业。 | 提升团队合作意识,增强社会参与与贡献感受; 训练学生学会从多个途径获取信息和处理信息的能力。 |

三、与人类生活的关系 | (一)媒体导入 播放无脊椎动物与人类生活相关的小片段,引出学生也上台分享。 | 观看视频; 争取分享得比教师的分享更丰富。 | 通过教师的少量分享,在学生已做好准备的情况下,激发学生的展示意愿,从而培养学生能更自信提升语言表达能力。 |

| (二)小组分享 1. 指导汇报小组进行展示,分享。 2. 引导其他小组作出评价和提出补充。 3.引导学生辩证地认识动物在人类生活中的作用。 | 各小组使用实物、图片和视频等形式,分享相应动物类群与人类的关系; 其他小组根据已有知识和教师的引导,对该小组进行评价和补充; 总结动物在人类生活中既有有益的一面,也有有害的一面。 | 训练学生整理知识、表达交流的能力; 培养学生认真聆听、积极思考的和发现问题的品质。 引导学生学会辩证地看待事物。 |

| (三)反思生活 1. 引导学生讨论以往的生活、饮食习惯; 2. 引导学生从生物圈的角度讨论生态环境破坏对动物和人类生活的影响。 | 反思生活: ①喜欢生吃鱼片生水等食物; ②果蔬不洗净,饭前便后不洗手。 明确要珍惜健康、关爱生活、养成良好的生活习惯; 反思我们的社会行为:水污染、过度捕杀、珊瑚礁的生态破坏。 树立保护环境、关爱生命观念,认识到每种生物存在的价值和意义。 | 帮助学生养成良好的生活习惯,树立保护环境、关爱生命观念,也促进了学生学以致用,增加学习的成功感。 |

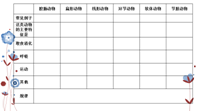

| (四)单元小结,练习巩固 1.用表格的形式引导学生完成六类无脊椎动物的归纳总结。 2.布置课堂练习,巡查学生解题习惯和完成情; 3.评讲。 | 回答总结表格的内容,做笔记。 完成课堂练习; 检查评价自己知识的掌握情况。 | 巩固所学的知识;检查反馈学生的知识掌握情况。 |

七、教学评价

(一)过程性评价:

1.教师对学生课堂参与度及质量评价;

2.学生对小组合作参与度和展示交流的表现进行评价;

3.对参与观察和解剖实验的技能进行师生、生生互评。

(二)终结性评价:

1.对学生完成的观察和解剖实验报告进行自评和互评;

2.对学案、章节测试的情况进行评价。

八、教学反思

本课采用小组合作学习策略,使学生在课堂中充分地进行自主学习、自主探究、小组合作、生生与师生互动的讨论与交流,充分体现了教师是引导者,学生是主体新课程理念;教学中安排的学生活动,充分给予学生表现的空间、活动的空间、思维的空间,调动学生积极参与,培养各方面能力,提升学生的核心素养。

教学内容的单元式整合处理,有利于学生更好地理解和掌握生物结构和功能的关系,进化和适应的关系;生活化教学方式,有利于学生理性地认识动物与人类生活的关系,明确要珍惜健康、关爱生活、养成良好的生活习惯,树立保护环境、关爱生命观念,也促进了学生学以致用,增加学习的成功感,增强了自我效能感。

九、参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育生物学课程标准:2011年版[M].北京:北京师范大学出版社.2012.01

[2]教育部基础教育课程教材专家工作委员会.义务教育生物学课程标准解读:2011年版[M].北京:北京师范大学出版社.2012.02

[3]人民教育出版社课程教材研究所.教师教学用书:初中生物学[M].北京:人民教育出版社.2013.10

[4]陆晓东.对症下药,把握“无脊椎动物”教学易错点[J].中学课程资源,2018(04):20

[5]李红晓.“动物的主要类群——无脊椎动物”一节的教学设计[J].中学生物学,2017(12):10